Das Sonnensystem

nach Hause

Merkur VenusErde

Mars

Galerie Extra

|

|

|

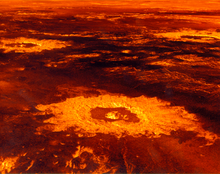

Venus

Die Venus ist mit einer durchschnittlichen Sonnenentfernung von 108 Millionen Kilometern der zweitinnerste und mit einem Durchmesser von ca. 12.100 Kilometern der drittkleinste Planet des Sonnensystems. Sie zählt zu den vier erdähnlichen Planeten, die auch terrestrische oder Gesteinsplaneten genannt werden.

Venus ist der Planet, der auf seiner Umlaufbahn der Erdbahn mit einem minimalen Abstand von 38 Millionen Kilometern am nächsten kommt. Sie hat fast die gleiche Größe wie die Erde, unterscheidet sich aber in Bezug auf die Geologie und vor allem hinsichtlich ihrer Atmosphäre. Diese besteht zu 96 % aus CO2 und ihr Druck ist 90 × höher als auf der Erde.

Nach dem Mond ist Venus das hellste Gestirn am nächtlichen Himmel. Weil sie als einer der unteren Planeten nur am Morgen- oder Abendhimmel sichtbar ist und nie gegen Mitternacht, wird sie auch Morgenstern und Abendstern genannt. Schon mit einem kleinen Fernrohr ist sie auch am Taghimmel beobachtbar, manchmal sogar freiäugig. Doch auch bei Erdnähe (alle 11 Jahre) lassen sich nur die Wolkenstreifen der äußerst dichten Atmosphäre erkennen. Die Erkundung der Oberfläche erfordert Raumsonden mit Radar.Das astronomische Symbol des Planeten Venus gilt als stilisierte Repräsentation des Handspiegels der namensgebenden römischen Liebesgöttin Venus: +

Himmelsmechanik

Umlaufbahn

Die große Bahnhalbachse der Venus misst 108.208.930 km; das ist der Abstand zwischen ihrem Schwerpunkt und dem gemeinsamen Schwerpunkt mit der Sonne, der wegen der in diesem Verhältnis sehr geringen Venusmasse fast mit dem Sonnenzentrum zusammenfällt. Dieser Abstand entspricht etwa 72,3 % des mittleren Erdbahnradius, also 0,723 Astronomischen Einheiten (AE). Der sonnennächste Punkt der Umlaufbahn, das Perihel, liegt bei 0,718 AE und ihr sonnenfernster Punkt, das Aphel, bei 0,728 AE. Daraus resultiert ein mittlerer Bahnabstand von rund 41 Mio. Kilometern (Minimum 38,3 Mio. km), so dass die Venus und die Erde die zueinander nächsten Planetennachbarn im Sonnensystem sind. Die Venus liegt jedoch knapp außerhalb der habitablen Zone, da sie für die Existenz flüssigen Wassers der Sonne zu nahe ist. Die Bahnebene der Venus ist 3,39471° gegen die Ekliptikebene der Erde geneigt. Die siderische Umlaufperiode – die Dauer eines Venusjahres – beträgt 224,701 Tage.

Die Umlaufbahn der Venus hat unter allen Planetenbahnen die geringste Exzentrizität. Die numerische Exzentrizität beträgt nur 0,0068; das heißt, dass die Abweichung der Planetenbahn von einer idealen Kreisbahn sehr gering ist. Die Venus hat also die kreisförmigste Bahn aller Planeten. Noch geringere Abweichungen von der Kreisform haben im Sonnensystem nur die Umlaufbahnen mancher Monde. Dafür ist die Neigung der Venusbahn gegen die Bahnebene der Erde mit etwa 3,4° nach der Inklination von Merkur (7,0°) mit am größten, wenn auch deutlich mäßiger.

Rotation

Die Rotation der Venus ist im Gegensatz zum sonst fast ausschließlich vorherrschenden Drehsinn der Eigendrehung und der Umlaufbewegung der Planeten und der meisten Monde unseres Sonnensystems rückläufig (retrograd). Das heißt, dass die Venus von ihrem Nordpol aus gesehen im Uhrzeigersinn rotiert. Gemäß der Definition der Internationalen Astronomischen Union (IAU) ist der Nordpol eines Planeten derjenige, welcher auf der gleichen Seite der Ekliptik liegt wie der Nordpol der Erde. Somit geht auf der Venus die Sonne im Westen auf und im Osten unter. Die Neigung der Rotationsachse wird daher zumeist nicht mit 2,64° sondern mit 177,36° angegeben, so, als wäre die Achse bei ursprünglich progradem Drehsinn auf den Kopf gekippt worden. Unter den Planeten im Sonnensystem weist außer der Venus nur noch der Uranus einen retrograden Rotationssinn auf; unter den bekannten Zwergplaneten ist das nur bei Pluto der Fall. Durch die geringe Neigung des Venusäquators gegen die Bahnebene gibt es auf dem Planeten keine Jahreszeiten.

Die rückläufige Eigendrehung der Venus ist zudem außergewöhnlich langsam: Eine siderische Rotationsperiode (das heißt, relativ zu den Fixsternen) dauert 243,019 Tage, und damit sogar 8 % länger als die Umlaufperiode. Durch den rückläufigen Drehsinn dauert die auf die Sonne bezogene Rotationsperiode – also ein Venustag – jedoch „nur“ 116,751 Erdtage; im rechtläufigen Fall würde das Verhältnis zwischen der Rotations- und der Umlaufgeschwindigkeit fast eine gebundene Rotation bedeuten, wie im vollendeten Beispiel unseres Mondes, der dadurch der Erde ständig dieselbe Seite zuwendet. Der Venus wäre damit gegenüber der Sonne ein ähnliches Schicksal beschieden.

Die Ursache des retrograden Drehsinns und der besonders niedrigen Geschwindigkeit der Venusrotation ist nicht bekannt. Einer Hypothese zufolge könnte es das Resultat einer Kollision mit einem großen Asteroiden sein. Die siderische Rotationsperiode erscheint allerdings nicht vollkommen willkürlich, denn sie steht eigenartigerweise in einem fast exakten 2:3-Verhältnis zur Bahnperiode der Erde ( ). Die synodische Rotationsperiode der Venus (das heißt relativ zur Erde) beträgt im Mittel 145,928 Tage. Genauer gesagt ist das die Periode, mit der ein Venusmeridian parallel zur heliozentrischen Länge der Erde liegt. Eine direkte Ausrichtung zur Erde ist nur zur oberen beziehungsweise unteren Konjunktion gegeben, wenn sich die Venus von der Erde aus gesehen in einer Linie hinter beziehungsweise vor der Sonne befindet. Da es sich in dem 2:3-Verhältnis um zwei zueinander entgegengesetzte Drehsinne handelt, gilt für die räumliche Verteilung dieser Periodizität nicht die Differenz, sondern die Summe der Verhältniszahlen. Das entspricht während fast genau zwei Jahren wiederum einer pentagrammartigen Verteilung auf fünf gleichmäßig verteilte Bahnpositionen der Erde (5:1,998). Nach neuesten Messungen der Raumsonde Venus Express ist die Rotationsdauer der Venus etwa 6,5 Minuten länger geworden als von der Raumsonde Magellan gemessen.

Bahnstörungen und Resonanzen

Zusammen mit der Bahnperiode der Erde von 365,256 Tagen ergibt sich als Zeitraum zwischen zwei aufeinander folgenden größten Annäherungen eine Periode von 583,924 Tagen beziehungsweise 1,599 Jahren, die auch als gegenseitige Bahnstörungsperiode aufgefasst werden kann. Von der Erde aus gesehen ist das die synodische Umlaufperiode der Venus. Die Umlaufzeiten von Venus und Erde befinden sich zueinander in der Kommensurabilität 8:13 (genau 8:13,004); das heißt, sie stehen in einem Verhältnis, das auf einem gemeinsamen Maß beruht und sich dementsprechend fast exakt durch kleine ganze Zahlen ausdrücken lässt. Aus der Differenz der beiden Zahlen ( ) kann man in dem Fall eines übereinstimmenden Drehsinns ablesen, dass sich die größten Annäherungen im Idealfall von genau kreisförmigen Bahnen auf jeweils fünf verschiedene Bahnpunkte exakt gleichmäßig verteilen würden. Die räumliche Reihenfolge der Bahnpunkte nach jeweils einem Ganzen und drei Fünfteln eines Sonnenumlaufs ergibt mit gedachten Verbindungslinien das Venus-Pentagramm. Eventuell ist diese Eigenart auch mit ein Grund für die sehr geringe Exzentrizität der Venusbahn. Kommensurabilitäten führen durch den Resonanzeffekt zu starken Bahnstörungen, die umso ausgeprägter sind, je genauer das Verhältnis der Zahlen erreicht wird und desto kleiner die Differenz zwischen ihnen ist. Das bekannteste Beispiel ist der Einfluss des Jupiter auf die Verteilung der Planetoiden, der durch solche Resonanzeffekte innerhalb des Planetoidengürtels zu Kommensurabilitätslücken (Kirkwoodlücken) sowie auch -häufungen führt. Ähnliche Auswirkungen haben auch die Umlaufbewegungen unter den Monden des Saturn auf die Struktur seines Ringsystems. Alle jeweils benachbarten Planeten und regulären Monde bewegen sich in kommensurablen Umlaufverhältnissen und unterstreichen damit die gewisse Regelmäßigkeit der Bahnabstände im Sonnensystem (siehe auch: Titius-Bode-Reihe).

Der mittlere Bahnabstand zum Merkur, dem kleinsten Planeten und inneren Bahnnachbarn der Venus, beträgt rund 50,3 Mio. km (0,336 Astronomische Einheiten). Das ist nur etwas weniger als dessen große Bahnhalbachse (0,387 Astronomische Einheiten). Die mittlere Bahnstörungsperiode zwischen der Venus und dem Merkur beträgt 144,565 Tage. Ihre Umlaufzeiten haben das kommensurable Verhältnis 5:2 (genau 5:1,957). Im Idealfall würden sich die größten Annäherungen also auf jeweils drei Bahnpunkte gleichmäßig verteilen, doch die Umlaufbahn des Merkurs ist fast so exzentrisch wie die des Zwergplaneten Pluto.

Die zweijährige Gesamtperiode des Zusammenspiels der Venusrotation mit der Erdbewegung steht mit 729,64 Tagen in einem Verhältnis 4:5 (4:4,998) zur synodischen Umlaufperiode der Venus. Das synodische Venusjahr umfasst mit 583,924 Tagen vier mittlere synodische Rotationen (1:4,001). Ein Beobachter auf der Venus würde – bei unbeeinträchtigter Sicht – die Erde alle 146 Erdentage beziehungsweise alle 1,25 Venustage an der gleichen Position finden. Die Venus wendet der Erde zum Beispiel bei jeder oberen und jeder unteren Konjunktion, sowie, von der Sonne aus gesehen, bei jeder 90°-Stellung (nach Osten beziehungsweise nach Westen) praktisch immer ein und dieselbe Seite zu, – die Seite des Null-Meridians. Von diesem Standort aus würde die Erde alle 146 Tage abwechselnd zur Mittagszeit, gegen Sonnenuntergang, um Mitternacht und gegen Sonnenaufgang ihren Höchststand haben. Das markante Beispiel der Erdausrichtung der Hemisphäre des Null-Meridians bezieht sich auf die gleichen räumlichen Erdpositionen wie die alleinige Folge der unteren Konjunktionen, nur mit der schnelleren Periode und in der umgekehrten Reihenfolge des Pentagramm-Musters. Die kleine Abweichung der Venusrotation bedeutet nur eine systematische Verschiebung um jeweils gut einen halben Längengrad in Richtung Osten.

Während acht Umlaufperioden der Erde beziehungsweise dreizehn Umlaufperioden der Venus mit fünf Konjunktionsperioden zueinander rotiert die Venus, ebenfalls fast auf den Tag genau, zwölfmal relativ zu den Sternen, zwanzigmal relativ zur Erde und fünfundzwanzig Mal relativ zur Sonne. Es liegt die Vermutung nahe, dass es sich insgesamt um ein Resonanz-Phänomen handelt.

Planet ohne Mond

Die Venus hat keinen natürlichen Satelliten. Im Jahr 1672 behauptete aber der italienische Astronom Giovanni Domenico Cassini, einen solchen entdeckt zu haben und nannte ihn Neith. Bis 1892 war der Glaube an einen Venusmond verbreitet, bevor sich herausstellte, dass anscheinend Sterne irrtümlich für einen Mond gehalten worden waren.

Seit Mitte der 1960er Jahre gibt es von verschiedenen Wissenschaftlern die Hypothese, dass es sich bei dem äußerlich sehr erdmondähnlichen Merkur um einen entwichenen Trabanten der Venus handelt. Durch seine Gezeitenwechselwirkung soll er unter anderem die Rotation der Venus umgekehrt haben. Mit dieser Annahme kann auch erklärt werden, warum die beiden Planeten als einzige im Sonnensystem keinen Begleiter haben.

Im Jahr 2006 veröffentlichten Alex Alemi und David Stevenson vom California Institute of Technology ihre Hypothese, nach der ein ehemaliger Mond der Venus durch deren rückläufige Rotation abgestürzt wäre. Der Satellit sei demnach analog der Entstehung des Erdmondes durch eine große, fast nur streifende Kollision entstanden, deren Trümmerprodukte sich großteils im Venusorbit zu einem Satelliten vereint hatten. Nach der allgemeinen Ansicht unter Astronomen ist es in der Frühzeit des Sonnensystems zu sehr großen Einschlägen auf den Planeten gekommen, von denen nach dieser Theorie einer den Rotationssinn der Venus umgekehrt haben soll. Alemi und Stevenson gehen des Weiteren davon aus, dass letztere Kollision der Venus die zweite nach der Bildung des einstigen Venusmondes war und der Satellit sich durch die Umkehrung der Gezeitenwirkung nicht mehr wie der Erdmond langsam von seinem Planeten entfernte, sondern stattdessen wieder näherte und sich mit der Venus wieder vereinte. Beweisen lässt sich das jedoch schwerlich, denn durch die vulkanische Umformung der Venus dürften alle denkbaren Spuren mittlerweile längst getilgt sein.

Hinsichtlich Größe und allgemeinen Aufbaus ist die Venus der Erde sehr ähnlich. So hat sie mit 12.103,6 Kilometer fast den gleichen Durchmesser wie die Erde und besitzt auch eine fast gleich große mittlere Dichte. Oft werden die beiden „Planetenschwestern“ auch als „Zwillinge“ bezeichnet. Doch so sehr sie sich in der Masse und in der chemischen Zusammensetzung auch gleichen, unterscheiden sich die Oberflächen und die Atmosphären beider Planeten doch stark.

Atmosphäre

Die Atmosphäre der Venus besteht hauptsächlich aus Kohlendioxid. Stickstoff macht 3,5 % aus, Schwefeldioxid (150 ppm), Argon (70 ppm) und Wasser (20 ppm) kommen in Spuren vor. Wegen der großen Gesamtmasse der Atmosphäre befindet sich in ihr etwa fünfmal so viel Stickstoff wie in der Erdatmosphäre. Die Venusatmosphäre hat rund 90-mal so viel Masse wie die Lufthülle der Erde und bewirkt am mittleren Bodenniveau einen Druck von 92 bar. Dies kommt dem Druck in gut 910 m Meerestiefe gleich. Die Dichte der Atmosphäre ist an der Oberfläche im Mittel etwa 50-mal so groß wie auf der Erde.

Unterhalb einer Höhe von 28 Kilometern findet man rund 90 Prozent der Atmosphärenmasse, das entspricht etwa einem Drittel der Masse des irdischen Weltmeeres. Dieser dichten Dunstschicht weit unterhalb der Wolkendecke sind wahrscheinlich auch die von verschiedenen Sonden registrierten elektromagnetischen Impulse zuzuordnen, die für sehr häufige Blitzentladungen sprechen. Innerhalb der Wolken hätten von Gewittern aufleuchtende Blitze bei Nacht auffallen müssen, aber auf der Nachtseite der Venus konnten keine entsprechenden Leuchterscheinungen beobachtet werden. Über den Wolken reichen äußere Dunstschichten bis in eine Höhe von etwa 90 Kilometern. Rund 10 km höher endet die Troposphäre. In der darüberliegenden, etwa 40 km dicken, Mesosphäre erreicht die Temperatur Tiefstwerte von rund -100 °C. In dem anschließenden Stockwerk, der Thermosphäre, steigt die Temperatur infolge der Absorption der Sonnenstrahlung. Minusgrade herrschen insgesamt nur am Grund der Thermosphäre bis hinunter in die oberen Wolkenlagen. Die Exosphäre als äußerste Atmosphärenschicht erstreckt sich in einer Höhe von etwa 220 bis 250 Kilometern.

Die Atmosphäre der Venus ist von außen völlig undurchsichtig. Das liegt jedoch nicht so sehr an der großen Masse und Dichte der Gashülle, sondern hauptsächlich an einer stets geschlossenen Wolkendecke. Diese befindet sich mit ihrer Unterseite in einer Höhe von etwa 50 km und ist rund 20 km dick. Ihr Hauptbestandteil sind zu etwa 75 Masseprozent Tröpfchen aus Schwefelsäure. Daneben gibt es auch chlor- und phosphorhaltige Aerosole. In der unteren von insgesamt drei Wolkenschichten gibt es möglicherweise auch Beimengungen von elementarem Schwefel. Größere Tröpfchen der Schwefelsäure regnen ab, aber nur bis unweit der Unterseite der Wolkendecke, wo sie aufgrund der hohen Temperaturen verdampfen und sich anschließend in Schwefeldioxid, Wasserdampf und Sauerstoff zersetzen. Nachdem diese Gase bis in die obersten Wolkenbereiche aufsteigen, reagieren und kondensieren sie dort wieder zu Schwefelsäure. Der Schwefel wurde ursprünglich von Vulkanen in Form von Schwefeldioxid ausgestoßen.

Die sphärische Albedo der cremegelben und zumeist strukturlosen Wolkenoberfläche beträgt 0,75; das heißt, sie streut 75 % des von der Sonne praktisch parallel eintreffenden Lichts zurück. Die Erde reflektiert dagegen im Mittel nur 30,6 %. Die von der Venus nicht reflektierte Strahlung wird zu rund zwei Drittel von der Wolkendecke absorbiert. Diese Energie treibt die obersten äquatorialen Wolkenschichten zu einer Geschwindigkeit von etwa 100 m/s, mit der sie sich immer in Rotationsrichtung der Venus in nur vier Tagen einmal um den Planeten bewegen. Die Hochatmosphäre rotiert somit rund 60-mal schneller als die Venus selbst. Diese Erscheinung wird „Superrotation“ genannt. Der Grund dafür, warum die Auswirkungen gerade so und nicht anders ablaufen, ist – zumindest im Fall der Venus – noch nicht befriedigend geklärt. Die Phänomene der Venusatmosphäre werden derzeit mittels der Raumsonde Venus Express detailliert erforscht. Die einzigen anderen Beispiele für eine derart schnelle Atmosphärenzirkulation sind im Sonnensystem die Strahlströme in der höheren Atmosphäre der Erde und die Wolkenobergrenze des Saturnmondes Titan, dessen Stickstoff-Atmosphäre am Boden immerhin den anderthalbfachen Druck der irdischen Lufthülle hat. Eine Superrotation gibt es also nur bei den drei festen Weltkörpern des Sonnensystems, die eine dichte Atmosphäre besitzen.

Aus Bildern von Venus Express konnte ermittelt werden, dass innerhalb von zehn Venusjahren die Geschwindigkeit, mit der sich die Wolken um den Planeten bewegen, von 300 auf 400 km/h gestiegen ist.

Im Oktober 2011 gab die ESA bekannt, dass die Raumsonde Venus Express in einer Höhe von rund 100 Kilometern über der Venus-Oberfläche eine relativ dünne Ozonschicht entdeckt hat.

Venus Express konnte nach der Ankunft an der Venus stark steigende Schwefeldioxidwerte über den Wolken feststellen, die mit der Zeit durch Aufspaltung des SO2 durch das Sonnenlicht zurückgingen. Da bereits Pioneer-Venus 1 nach ihrer Ankunft ähnlich hohe Werte antraf und ihr Absinken verfolgen konnte, kommt als Ursache, neben Vulkanausbrüchen, ein regelmäßig durch das Venusklima bedingtes Aufsteigen des Gases aus tieferen Atmosphärenschichten in die Hochatmosphäre in Frage.

| Bergauf | Referenzen: Google.de, Wikipedia.org | |